立交桥阈值增量测点选择研究

1 引言

城市立交桥建设在我国各大城市正处于快速发展阶段,城市立交桥照明作为夜间道路照明环境中的重要组成部分, 其道路照明的质量对保障夜间交通安全,提高交通运输效率,为车辆的驾驶人员提供良好的视觉环境具有重要的意义。

在关于立交桥照明质量评价标准的各种参数中,阈值增量与立交桥照明安全的相关性最为密切。阈值增量的获得需要经过公式推导结合现场测量,但对于不同形式的立交桥测点选择尚无统一的标准。合理选择观测点可使获得的阈值增量相关数据更具有标准性和指导作用。

2 道路照明阈值增量的计算

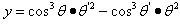

失能眩光的度量以阈值增量(TI) 为指标。当存在眩光源时,光线发生散射形成光幕,叠加在视网膜上,这种影响被称为等效光幕亮度,可用下式计算:

式中 Lv ———等效光幕亮度(cd/㎡ );

Eeye ———眩光源在垂直于观察者眼睛视线上所产生的照度(lx);

θ———视线和从眩光源来的光线入射方向之间的角度;

K ———比例常数, 当θ以度为单位时K=10。

为抵消等效光幕亮度对视感觉的影响, 恢复物体与环境在人眼中的对比度, 就要提高物体亮度,这种亮度增量就叫阈值增量TI , 对于道路照明中路面亮度在0.05cd/㎡~5cd/㎡ , 阈值增量可用下式计算:

式中 TI ———相对阈值增量(%);

Lv ———等效光幕亮度( cd/㎡ ) ,假定观察者X总是以与水平线成1°夹角注视与路轴平行的正前方(即一直注视着前方90m路面上一点);

Lav ———路面上的平均亮度。

由式(1)和(2)可以导出

当视野中存在多个眩光源时,特定位置和观察方向的阈值增量TI的计算应按下述公式

3 数学模型的建立和定性分析

计算TI所考虑的光源时在视野内的对视觉产生影响且权重在20%以上,多个光源对视线产生影响的形式和原理基本相同,为简化模型,我们仅从单个光源分析其TI的变化趋势。由公式(3)可以看出,在一定的路段上K和Lav是定值,TI的值决定于 的值,设光源的发光强度为 ,光源到人眼的距离为l故Eeye可表示为

的值,设光源的发光强度为 ,光源到人眼的距离为l故Eeye可表示为 (即平方反比定律)。则TI可表示为

(即平方反比定律)。则TI可表示为

式中 θ ———是平方反比定律中被照面法线与入射光线的夹角,同时也是TI的计算公式中视线和从眩光源来的光线入射方向之间的角度。

立交桥高杆照明通常采用大功率窄光束角灯具,灯具的主要光线都投向桥面。当车辆在桥面上不太靠近高杆灯的一定范围内移动时,灯具的发光强度I的相对变化量较小。TI的变化主要取决于 ,在这里将其定义为“控制函数”便于后续计算分析。

,在这里将其定义为“控制函数”便于后续计算分析。

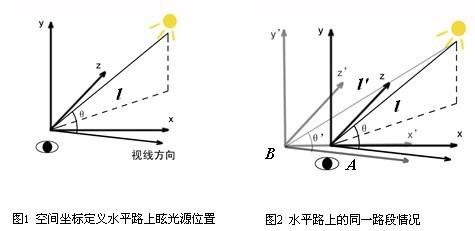

以人眼位置为零点,以x轴为行驶方向,y轴为行驶方向的法线方向,用空间坐标来定义水平路上眩光源的位置,如图1所示,可得到入射光线与人眼视线的夹角θ和l的直观表示。

下面三种情况定性的分析了驾驶员与光源相对位置发生变化时的道路选点原则。

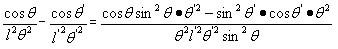

① 水平状态的同一路段距光源较远的位置

初始位置A的几何参数为θ和l。当驾驶员向远离光源方向运动到位置B时几何参数为变为θ′和l′(如图2)。这时θ>θ′并介于0°到90°之间、l′>l。判断TI的变化趋势,只要判断A、B两点的控制函数的差值的正负即可。由于 ,代入上式并整理得:

,代入上式并整理得:

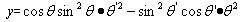

的结果正负有关。利用Mathematica数学软件对该函数的结果的正负进行分析。其结果分布范围如图3所示。

的结果正负有关。利用Mathematica数学软件对该函数的结果的正负进行分析。其结果分布范围如图3所示。

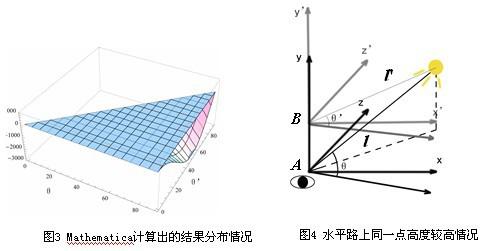

② 水平状态高度较高的位置Mathematica

上与第一种情况的前期分析相同,TI的变化趋势取决于A、B两点(如图4)的控制函数差值的正负情况。由几何分析可得 ,代入整理得最终的变化函数为

,代入整理得最终的变化函数为  ,此时θ>θ′。利用Mathematica数学软件对该函数的结果的正负进行分析。其结果分布范围如图5所示。

,此时θ>θ′。利用Mathematica数学软件对该函数的结果的正负进行分析。其结果分布范围如图5所示。

③ 路面向上倾斜时

如图6所示:因为l不变,在TI的公式中,其大小只随θ变化,即只与 有关。当减小时,cosθ增大,故路面向上倾斜导致TI增大。

有关。当减小时,cosθ增大,故路面向上倾斜导致TI增大。

综合上述分析,可以得到以下三处是理想状态下立交桥区阈值增量较大的地点。

一、在一定范围内距离眩光源较远的点。需要注意的是,实际情况需结合立交桥自身的照明状况以及发光强度随距离的变化综合考虑。

二、标高较高的地段。这种情况需基于高低两处均为水平路段的情况。

三、上坡地段。在同样标高、距离眩光源同样距离时,有向上倾斜坡度的道路会比水平路的θ值减少,TI值增大。

在实际选点中,要结合立交桥的形式,测量的可行路段,综合三种因素考虑选择具有代表性的测点,所得TI值才能具有指标性质。

4立交桥的道路特点和测点的选择

4.1 立交桥道路特点

4.1.1入口坡道

立交桥入口处通常根据桥体的长度和层数,会有不同角度的起坡,考虑不同车型的爬坡能力,纵向起坡角度一般不大于5%。

较大型的立交桥在主要照明方式采用高杆照明的同时,一般会在上桥处设置短距离的低杆照明以弥补入口处照明的不足,缓解驾驶员视域内的亮度。但部分规模中等的立交桥入口处缺乏照明设施,高杆照明的距离较大,亮度较低,容易在入口处形成暗区,使驾驶员在爬坡过程中经历较大的亮度差,造成视觉疲劳,形成失能眩光。

由于桥体入口道路法线与平面道路存在1%到5%的坡度,而驾驶员的视域范围是垂直方向视上方60°,即水平路上距离灯杆21m时高杆灯光源都会出现在视野范围内,当驾驶员驶入坡道时,高杆灯光源在人眼中的入射角度会变小,在人眼处形成的垂直面照度增大,眩光作用随之增大,增加了发生交通事故的危险。

4.1.2 匝道

匝道是立交桥的重要路段。匝道通常是具有一定坡度的曲线,匝道多为单向车道、单车道。根据城市道路设计规范,不同设计速度对转弯半径要求不一样。一般匝道的设计速度在20~60不等。机动车行驶在匝道上,跨越不同的标高,当匝道为上行时,驾驶员的视线与高杆灯光源会产生短时间内空间角度的大范围连续变化,入射到人眼中的光通量也会随之改变,引起视觉灵敏度下降,在出匝道并入主干道时易发生危险。

4.1.3 照明方式

立交桥大部分采用高杆照明的方式,按不同条件选择平面对称、径向对称和非对称三种灯具配置方式。这种方式的优点是光源集中,节约能源,使道路形式简洁,避免灯杆林立,缺点是道路亮度均匀度和照度均匀度相对较低,而且高度过高,维修养护难度较高。

4.2 测点的选择

结合几何分析和立交桥的构造特点,可以得出理想状态下立交桥易产生眩光的点:

1)桥区上桥入口处

入口处通常向上起坡,且高杆灯正处在驾驶员的视觉范围内,是阈值增量较大的区域。另外,入口处是照明方式转换的节点,驾驶员需要快速适应光环境的变化,因此该处的照明安全至关重要。

2)匝道上坡处(光源在xz轴平面的投影与x轴的夹角较小时)

机动车行驶在匝道上时,因匝道具有一定的弧度,故行驶过程中驾驶员视野内光环境的变化会比普通道路上相对复杂,当行驶于上坡匝道时,若匝道某点的切线方向上有高杆灯光源靠近时,极易对驾驶员的视觉造成短时间内的较大刺激,产生失能眩光。

3)立交桥顶层离光源较远处

通过理论分析的第一点和第三点,可得竖向上距离光源较近和水平方向距离光源较远的点易产生失能眩光,立交桥的顶层不受遮挡,距离光源较远时光的入射方向与人眼夹角较小,阈值增量较大。

5 结语

立交桥道路照明测量选点是立交桥照明安全研究的基础性一步,用实际经验结合数学方法论证能有效的提高测点选择的权威性和适应性。实际情况中,立交桥的形式丰富,照明状况也各有差异,应以选点原则为基础,并根据实际情况灵活调整,使测点选择更准确有效。

编辑:Cedar